診療案内 Treatment

口腔外科の対象となる主な疾患

- 外科小手術

- 親知らずなど埋伏歯の抜歯、嚢胞摘出など

- 粘膜疾患

- ヘルペス性口内炎、帯状疱疹、口腔扁平苔癬(治りにくいタイプの口内炎)、白板症など

- 嚢胞

- 歯根嚢胞、粘液嚢胞など

- 腫瘍

- エナメル上皮腫等の良性腫瘍、口腔がんに代表される悪性腫瘍など

- 顎関節疾患

- 顎関節症、顎関節脱臼など

- 唾液腺疾患

- 細菌、ウイルスなどによっておこる唾液腺炎および唾液腺腫瘍、唾石、口腔乾燥など

- 炎症

- 顎の骨にまで及ぶ重篤な炎症、顎骨壊死、MRONJなど

- 外傷

- 歯の破折、顎の骨の骨折など

親知らずについて、以下のPDF資料も合わせてご覧ください。

親知らずについて(歯科医師向け情報サイトWHITE CROSSより許諾を得て掲載)

こんなお悩みありませんか?

こういった症状に当てはまる方は口腔外科の専門的な対応が必要になる可能性があります

- 親知らずが痛い、親知らずから膿が出る、親知らずが斜めに生えている

- 顎を動かすと痛い、関節がカクカク鳴る、口をあまり開けられない

- 口内炎がなかなか治らない、歯を抜いた後の治りが今ひとつ

- 顎の感覚が痺れているような感じがする、ピリピリとする、虫が走っているような感覚がある など

当院の治療

口腔外科では一般歯科で行うよりも専門的な診察、検査、診断が必要となります。手術や抜歯のイメージが強いですが、手術にしろ抜歯にしろ、しないで済むならそれに越したことはないので、その要否を判断するための頭で考える部分、つまり診断が一番大切であると考えています。当院では大学病院の口腔外科医局時代に培った知識や経験、また、それに基づいた認定医の取得並びに更新のための知識のアップデートをもって、患者様にとって適切な診査診断を行います。自院での対応が困難な場合はスムーズに高次医療機関に紹介できる環境も当院には整備されています。

抜歯

診断後、残念ながら抜歯となった場合には、以下の注意事項をご確認ください。

抜歯後の注意事項について

親知らずの抜歯

親知らず抜歯の一番のリスクは、その根元に顎の感覚を支配している神経が走っていることです。抜歯の際には多かれ少なかれ、歯を揺すったり力をかけたりすることが必要となってくるのですが、人によってはその神経が親知らずの根っこと重なっていたり、がっつりくっついていたりすることもあり、これら抜歯中の処置を行うことで神経が刺激を受け、抜歯後に麻痺ではないですが麻酔が残っているような、少し痺れたような感覚が残ることがあります。従って当院では、抜歯前に必要に応じてCT撮影を行い、神経と親知らずの根との位置関係をしっかりと把握し、抜歯後に痺れ等がでるリスクがあると判断できる場合には、自分が昔在籍していた専門の大きな病院に紹介状をお書きするか、どうしても他院が受診困難であれば、親知らず抜歯を2回に分けて行うことによって、神経損傷のリスクを極力低くさせていただく方法を取ることもあります。

細胞診

なかなか治らない口内炎や舌の痛み等があった場合、何より心配になるのが何か悪いものなのではないかということだと思います。悪いものかどうかを本格的に調べようと思ったら、麻酔をしてその部分を一部だけ切り取って、顕微鏡で細胞レベルでの確認を行う必要がありますが、それは基本的には専門の大きな病院に行っていただく必要があるのと、小さいながらも手術となってしまうため、患者様自身にもご負担をおかけすることとなります。

細胞診は簡易的な検査ですが、症状のある部分を綿棒で拭って細胞をこすり取り、悪い細胞がないかどうかを検査することで早急な治療が必要かどうかの判断材料とするためのものです。麻酔や部分的な切り取りをしなくても良く、当院でも十分に対応可能ですので患者さんのご負担も少なく検査を行うことができます。その結果、心配がいらないようなものであればそれはそれで安心できますし、少し詳しい検査が必要とされればその時改めて大きな病院で細胞を顕微鏡で見る検査をしていただく流れとなります。

要は明らかに疑わしいものはともかくとして、その可能性の低いものに関して、いきなり組織を切り取っての検査をするのではなく、その前段階としてまずは負担の少ない簡単な検査からして安心材料を作りましょうというのが細胞診です。

切除生検について

明らかな良性のできものや膿の袋等の場合には、当院で取っていただくことも可能です。その場合は、取ったものをそのまま廃棄してしまうよりはせっかく取ったのだから、しっかりと検査に出して、それが何なのかを細胞レベルで確定をしておいたほうが、より安心かなと思います。

検査は信頼のできる検査技師さんにお願いし、連携を取りながら、おおよそ1週間前後で結果が出てくるかと思いますので、術後の傷の消毒や糸取り時にあわせて、しっかりとご説明させていただきます。取ったものが何だったのかということが細胞レベルでわかることにより、推測でなくて確実にその発症原因を考えていけるとともに、今後の経過観察や再発防止にも一役買っていただけるのではないかと考えています。

口腔がんについて

舌がんに代表されるような口腔がんは、他の胃がん等の内臓のがんと異なり、お口の中で肉眼でも見ることが可能なものであることから、比較的早期発見しやすいがんなのではないかと個人的には考えています。にも関わらず、検査目的で大きな病院を初めて受診したときの口腔がん患者さんは平均でステージ3(口腔がんで言えばがんの大きさ4mm以内+リンパ節転移あり)まで進行していると言われており、早期発見という意味ではあまりうまく歯科診療所が機能しきれていないということが現状としてあるのではないかと考えています。これはがんも初期のうちは自覚症状に乏しく、患者様自身でもなかなか気づきにくいことに加えて、口腔外科等専門的な医療機関での診療経験がなければ、先生によっては口腔がんの患者様に一生に一度遭遇する機会があるかどうかといったところが現実なので、なかなかそのあたりの判別が難しいところもあるのではないかと考えています。しかし本来はお口の中という見えるところにできるものであることに加えて、そもそもがんというものは、ある日突然パッとできるものではなく、5年程度における慢性的な機械的あるいは炎症性の刺激の蓄積によって徐々に生じてくるものと考えられているため、その蓄積段階でのお口の中の変化を見逃さない、あるいはしっかりと経過を見ていくことで、早期発見のために自身の口腔外科での5年間の勤務経験が、少しでも伊集院、妙円寺の皆様のお役に立てればと考えています。

[設備紹介①]正確な診断に有効なデジタルレントゲンおよびCBCT

当院では被ばく量が少なく、鮮明に撮影することができるデジタルレントゲンおよびCBCTを採用しています。歯全体の状態を一回の撮影で判定可能なパントモ撮影機能がついており、歯のみならず蓄膿や親知らず、顎の骨の状態も把握することができます。また、CT撮影機能により3Dでの画像診断が可能になり、今まで見えなかった病巣も3次元的にその大きさまで確認できます。病巣の有無や病巣がどこまで広がっているかなどを精密に診ることができるので、親知らずと神経との位置関係や顎骨内の口腔外科的疾患の診断や病態把握にも有効です

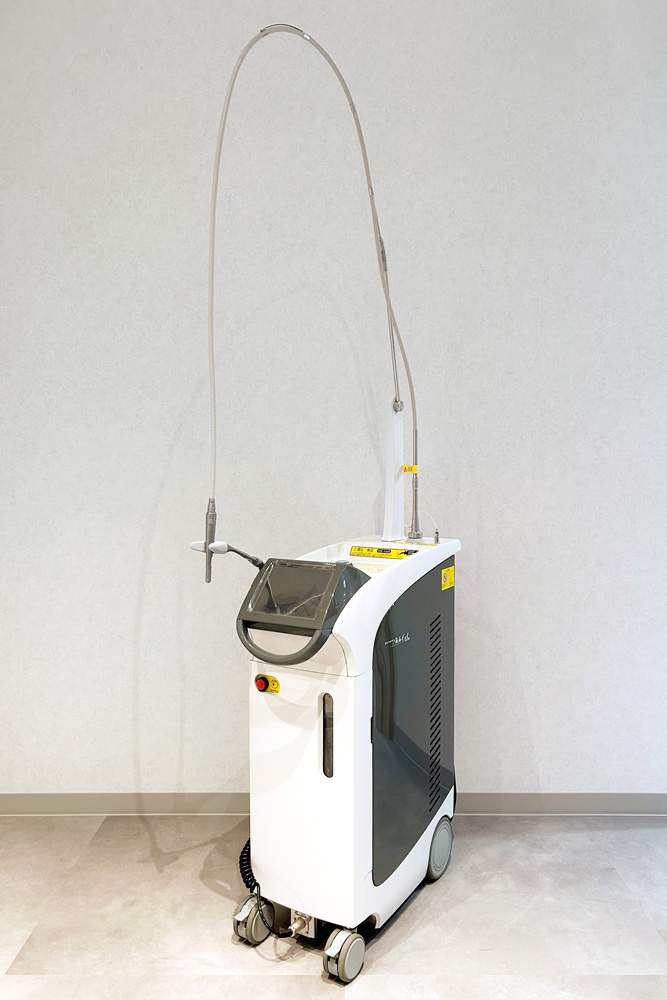

[設備紹介②]切開時の痛みを軽減し、治りを良くするEr:YAGレーザー

Er:YAGレーザーは歯肉の切開・切除も可能です。メスでの切開と比較して低侵襲のため、術後の痛みも軽減され、治りが早いのが特長です。

▼メーカーによる患者様向けのご説明動画も合わせてご覧ください。

株式会社モリタ レーザー治療について【患者様向け動画】

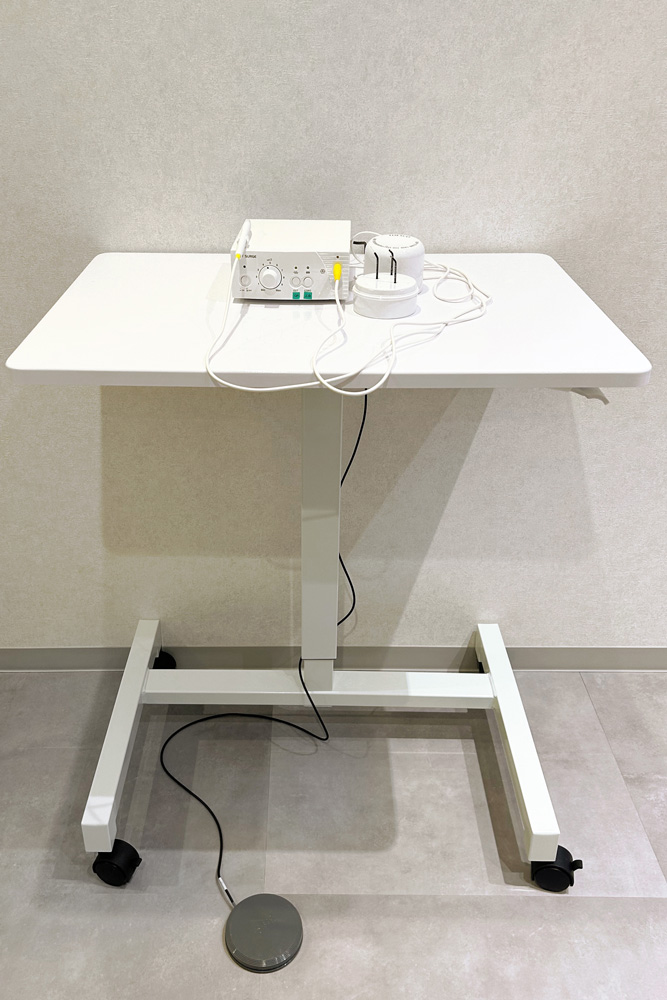

[設備紹介③]出血を抑えられる電気メス

電気メスは出血を抑えながら歯茎の形を整えることができ、また抜歯等の後の止血にも有効です。ただしペースメーカー装着の患者様では使用できないこともあるため、問診票に記載いただくか、事前にお申し出ください。

よくある質問

- 顎の痛みや雑音があるのですが‥?

-

顎の開閉口時の痛み、雑音のほとんどの原因は、強い噛み合わせや食いしばり等による顎の関節への過大な負担(いわゆる顎関節症)と言われています。初期であれば、軽度の痛みや音がする程度なのですが、そのまま進行すると、口が開けづらくなったり、最終的には顎の関節の軟骨がすり減って骨同士が直接擦れてくるようになって、骨が変形してしまうこともあります。一度骨が変形してしまうと基本的には元に戻すのは困難で、治療として顔の外から顎の関節のところに針を刺して中を洗ったり、全身麻酔での手術が必要になったりと大がかりになってしまいます。そのため、そこまで顎関節症が進行しないように、骨の変形が無く、まだ取り返しがつくうちに顎の負担を減らしてあげる治療が必要になります。これが、いわゆる良く言う顎関節症に対するマウスピースの治療です。少し硬めのマウスピースを上の歯と下の歯の間に入れてあげることによって、歯がグッと噛み込むのを防いで顎にかかる負担を減らし、顎関節症の進行を防ぎます。初めはなかなか慣れない感じや違和感があるかとは思いますが、マウスピースの治療で済むうちに早めに対策をしてあげることによって、将来的に大事となるのを防ぐことができます。マウスピースの治療によって、大半は症状の改善を見ることができますが、1〜2ヵ月続けてもあまり変化が見られない場合には、次の治療のステップとして専門の病院の信頼できる先生へのご紹介も検討させていただくことがあります。

- 子供が転んで歯を折ってしまいました。元に戻りますか?

-

何かの拍子に歯を地面や壁等にぶつけてしまった場合、折れてしまっていればその折れ方によっては、抜歯が必要になる場合もあります。また、幸いにも折れていなかった場合でも、ぶつけたときの刺激は歯の神経に伝わっていますので、後々時間の経過とともにゆっくりと歯の神経がダメージを受けてきて、ご本人も気づかないうちに歯の神経が死んでしまうことが稀にあります。歯の神経が死んでしまった場合には、歯の色が黒ずんできたり、歯茎にニキビのような膿みの出口が出てきたり、あるいは噛むたびに何となく響くような違和感が出てくることがあります。そうなってくると、歯の生え変わりまでの時期によって根の中の治療あるいは抜歯が必要となります。そこまで症状はないし、どうせ大人の歯に生え変わるのだから、そんなに一生懸命治療とかしなくてもいいんじゃないのと思われるかもしれませんが、歯の神経が死んでしまうということは、その死んだ神経を栄養にして中でばい菌が繁殖して根の先にたまっているということであり、そのまま放っておくと同じく根の先にある大人の歯のタネに悪さをするということが知られています。具体的には大人の歯の形が少しいびつになってしまったり、変色したり、表面が柔らかくなってしまってむし歯になりやすかったり、あるいはたまっているばい菌を避けて生えてこようとして、生える時期が遅れたり違う場所から生えてきたりといったことがあります(放置例でおおよそ50%近くの確率で何らかの大人の歯への影響が出てくると言われています)。なので、もし仮に歯の神経が死んでしまった場合には、子供の歯だからといってそのままにせず、できるだけ後の大人の歯への影響を最小限に抑えるために、早めの治療をしてあげるのがいいのかなと考えています。