診療案内 Treatment

口腔機能管理

口腔機能管理とは

主に小児や高齢者を対象とし、食事の際に使う舌や頬、口唇、喉の筋力、運動性の訓練を行うことでお口で食べるための機能の維持・管理を行います。小児であれ高齢者であれ、単に歯が生えているだけ、あるいは入れ歯が入っているだけではしっかりと食事をすることは難しく、歯があることは大前提として、その歯を使ってうまく食べ物を噛み砕き、こぼさないようにまとめて喉の奥に適量ずつ飲み込むというお口周りの筋肉の働きがどうしても不可欠となってきます。具体的にいえば、お口の中に入ってきたお食事をまずは噛み砕くために歯の上に送るベロの運動、そして噛んだものを喉に送るベロやほっぺたの運動や筋力、また、噛んでいる途中のものがお口の外にこぼれてしまわないような唇の力などがあって初めてお食事がスムーズにできるようになります。歯の生えてきた小児期からしっかりこれらを獲得しておくことが、将来的な加齢に伴う口腔機能の低下を緩やかにすることができます。

お子様の場合は、成長につれて哺乳からお口周りの筋肉を上手に使って食事をする機能の獲得が不可欠となり、またこれら筋肉の動きは同時に言葉を話す際にも使用されるため、食べるのみでなくコミュニケーションにおいても口腔機能管理は重要な役割を担ってきます。また、高齢者の場合には例えばデイサービスなどでよくゲームなどしながら行われているリハビリのお口バージョンというイメージを持っていただければわかりやすいかもしれません。リハビリによって手足や体幹の筋肉の衰えを防ぐことも重要ですが、それ以上に筋肉の源となるタンパク質を摂取するお口周りの筋肉を鍛えることが体全体の衰えを防ぐために重要であると考えます。

口腔機能低下の予防

足の筋肉が弱ってくると、いくら足の骨がしっかりしていても以前と比べて歩きづらくなるということは想像しやすいかと思います。これと同じように、お口周りの筋肉が弱ってくると、いくらご自身の歯が残っていたりピッタリとした入れ歯が入っていても、それらを上手に使いこなすだけの筋力が不足することから、特にタンパク質を多く含んだ肉や魚などの歯ごたえのある食べ物がとりずらくなり、タンパク質不足に陥ります。タンパク質は筋肉の源であるので、タンパク質が不足すれば自然と筋肉量も落ちていき、その結果、要介護や寝たきりとなってしまうリスクが増えてしまいます。もちろん、寝たきりとならないようにするためには、足腰の筋力のトレーニングも重要となってきますが、それ以前にタンパク質も含め、生きるための全ての栄養は基本的には口から摂取するため、口からの栄養の摂取量が減ってしまうと、いくらトレーニングや運動をしたとしても、なかなか筋肉量の維持は困難となり、栄養摂取のためのお口周りの筋肉の維持がまず必要となってきます。

お口周りの筋力の低下を予防するためには、噛む力も含めたお口周りの筋肉のリハビリや筋トレが重要となります。噛む力を養うためのリハビリの一つとして、以下の「咀嚼回数ランク表」を一つの参考にされてください。

▼和洋女子大学の柳沢幸江教授のインタビュー記事にて「咀嚼回数ランク表」が紹介されています

(株)ロッテ/噛むチカラを、みんなのチカラに。噛むこと研究室

他にも、以下のようなお口のトレーニングを習慣にすることで口腔機能低下の予防につながります。

- ぶくぶく・がらがらうがい

- 毎日の歯磨きやうがいの時に行なっている動きですが、いつもより時間や回数を増やしてみましょう

・頬をしっかりふくらませてぶくぶく。水を2〜3分お口の中で貯めておくのもOK

・喉の奥の方でしっかりがらがら

- 唾液腺マッサージ

- 唾液腺を刺激することで唾液がたくさん出るようになり、食べ物が飲み込みやすくなります

・耳下腺(耳の前・上の奥歯のあたり)を両手の指の腹でくるくるさする

・舌下腺(顎先の内側・舌の付け根あたり)を両手の親指で押す

・顎下腺(顎の骨の内側のやわらかい部分)を両手の指の腹で押す

- あいうべ体操

- 「あ」「い」「う」「べー」と唇と舌をしっかり動かし、はっきりと発音しましょう

- パタカラ体操

- 「パパパパパ…」「タタタタタ…」と「パ」「タ」「カ」「ラ」をそれぞれ10回ずつ繰り返し発音することで飲み込む力を鍛えます

こんなお悩みありませんか?

こういった症状に当てはまる方は歯科医院の受診をおすすめします

- 言葉が不明瞭で舌足らずな感じがする

- お口がぽかんとしている、食事時に食べこぼし、むせが多い

- 入れ歯をいくら調整してもなかなか食べられるようにならない など

当院の取り組み

ご高齢、小児のお子様に対し、舌圧測定器にて舌圧を測定させていただき、その年齢に対しての平均値と比較して、患者様それぞれの口腔機能を判定していきます。結果として口腔機能の低下等が認められる場合には、歯の無い部分があれば歯を補うのはもちろんのこと、それと並行してお口周りの筋肉のリハビリや運動を進めていくことにより、物理的な面からも機能的な面からも、患者様が食べ物を口から食べることのサポートをさせていければと考えています。

よくある質問

- 食事がうまくとれないのは歯が無いからなので、新しく入れ歯を作れば食事ができるようになりますよね?

-

当院では、その方の食事を困難にしている原因をまず探るために、必要に応じて食事の際に使う舌、口唇の筋肉の運動性の検査を行うことがあります。また、これまでにされたご病気や現在治療中のご病気等がある場合にも、お知らせいただけましたら幸いです。その結果を踏まえた上で、運動性に問題がなければ入れ歯の調整なり、新製を行えば食事がうまくできるようになる可能性が高いためそれを行います。運動性に問題があれば逆に調整や新製を行なっても患者様が期待するほどの摂食状態の改善が望めるかどうかは難しいところだと考えるので、まずは筋肉の運動性を回復させるようなリハビリを行いながら、徐々に入れ歯の対応も行っていくといったスタイルを取ります。後者の場合には、加齢あるいはご病気による避けられない運動能力の低下といったこともあるので、回復がどこまでできるかは個人差があるため、最終的な目標は咀嚼機能の回復ではなく向上あるいは維持に定め、なんでも食べられることを目標にするというよりは、口から食べる楽しみをこのまま少しでも長く維持していくことを目標にしていきます。これは、例えば昔若い頃は豪速球でならしたピッチャーでも、歳を重ねてかつての球速がでなくなってきたら、そんな自分を受け入れて今度はコントロールと老かいな投球術にて打者を翻弄する軟投派に転身して生き残っていくのと同様に、お口の老いをある程度受け入れて、それとうまく付き合っていくということも大切なのかもしれません。

何れにせよ、その方がなぜ食事に不自由を感じているのか、単純に入れ歯が合わないから、歯がないからというだけなのかということをよくよく事前に調べた上で治療に入らなければ、食事のしづらい原因は改善されず、いつまでたっても物が食べにくいといった状況は変わらないのかなと考えています。

- 食事中よくむせるのですがどうすればいいですか?

-

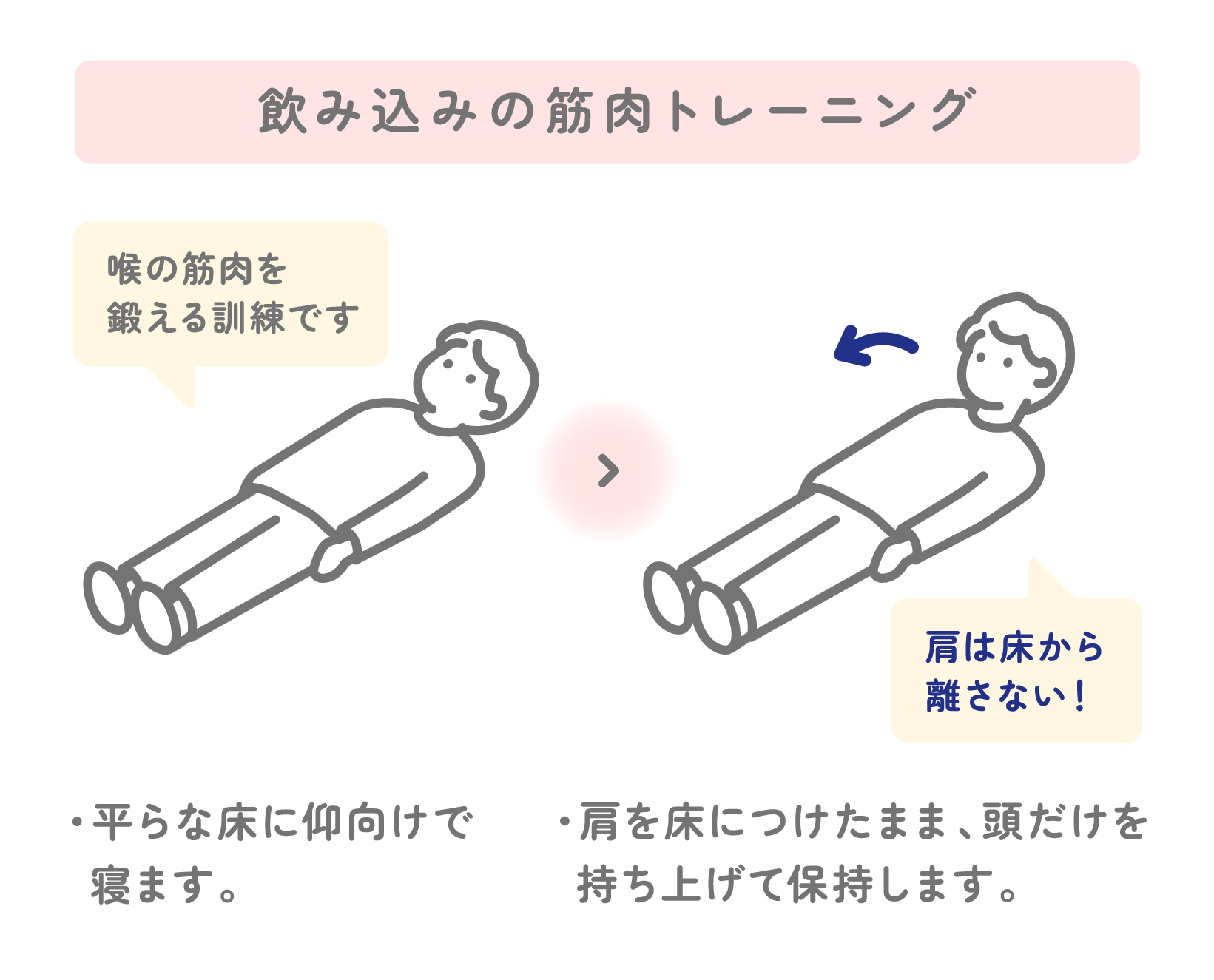

自分もそうなのですが、よく食事中や何もしていない時でも自分の唾でむせやすい方は、首の筋肉が少し弱ってきている可能性があります。物を飲み込む時に、むせるのを防ぐために通常は肺に通じる空気の通り道の方に蓋をして塞ぐようになっているのですが、この蓋は首の筋肉によって開け閉めされています。従って、その首の筋肉がうまく働いていなかったり、少し筋力が落ちてきていたりすると、物を飲み込む時に蓋をうまく閉められなくなり、食べ物あるいは唾なんかが肺の項に入ってむせることになるわけです。そしてこの首の筋肉が弱ってきていると、ベロも後ろに引かれやすくなって空気の通り道も狭くなり、夜間のイビキや睡眠時無呼吸の原因となってきたりもします。つまりこの首の筋肉は、食にも睡眠にも深く関係しているのです。

対応としては、首の筋肉の筋トレが効果的で、腹筋の首バージョンみたいな感じで簡単にご自宅でもすることができるので、以下の訓練法をお試しください。

あとは開口訓練もおすすめです。口を開ける動作も首の筋肉を使っているので、その筋トレになります。自分は喋る時もあまり口を大きく開けずにどちらかというと舌の動きを中心にして喋る癖があるので、首の筋肉があまり鍛えられずによく誤嚥しやすいのかなと思っています。

- 口腔機能と歯並びに関係があると聞きましたが?

-

歯の定位置というのは、歯自身の萌出する力もそうなのですが、内側からの舌の力と、外側からのほっぺたの力による影響も受けやすく、例えばほっぺたを内側に吸い寄せて遊ぶるようなクセをお持ちの方は、その吸い寄せられたほっぺたの力に押され、奥歯が内側に傾きやすくなります(自分も中学生くらいの時に小顔になりたくてほっぺたをわざと内側に吸い込むようにして生活していたら、見事に下の奥歯が左右とも他の歯よりも内側にな入り込んでしまいまた…)。したがって、ほっぺたや舌の力が弱かったり、逆に強かったりクセで部分的に強い力のかかるところがあると、そこの部分の歯の並びが崩れて、将来的な歯並びに影響することは多くあります。歯並びに影響を与える原因としては、顎の骨の大きさの問題、歯自体の大きさや位置の問題もありますが、それに加えた第3の原因として、この口腔機能の不均衡の問題も多くあります。